NOTA STORICA INTRODUTTIVA

Forse non tutti sanno che la località marina di Torre a Mare, attualmente inserita nella sesta Circoscrizione del Comune di Bari da cui dista circa 12 km., in origine era denominata comunemente La Pelosa [1], anche se in qualche documento più antico si trova La Pellosa o La Pelluso [2]. Dalla istituzione territoriale nel Regno di Napoli, sotto i regnanti Borboni [3], al 1934, è appartenuta al comune di Noicattaro.

I nojani, cioè gli abitanti di Noicattaro, tuttora, la chiamano gergalmente A P-làos, lo stesso termine con cui indicano un gustoso crostaceo marino, il Favollo perchè coperto di abbondante peluria il quale è di facile cattura ed è pescato in abbondanza (specie in passato) tra gli scogli di questa località, cui, forse, avrà dato il nome [4].

Dopo il 1574, anno in cui gli spagnoli, dominatori protempore del Regno di Napoli ,costruirono sul posto una torre di guardia tuttora esistente, ma con una destinazione diversa da quella originaria, la località prese a denominarsi ufficialmente Torre della Pelosa [5], fino a quando nella seconda metà dell'Ottocento, con la nascita della borgata, non assunse il nome di Torre Pelosa, a volte scritto arbitrariamente Torrepelosa e, da qualche redattore di delibere consiliari piuttosto disinvolto, Torre Apelosa [6].

Altre due denominazioni, rimaste però solo nei propositi del ben tre volte Sindaco Raffaele Didonna, si cercò di dare alla borgata, quando apparteneva ancora a Noicattaro: la prima, Noapoli, termine formato da Noa e Poli, città (Del.ra cons.re n.44 del 6 ottobre 1894); la seconda, Noicattaro-Marina, per distinguerla dal suo Comune capoluogo situato nell'entroterra (Del.ra cons.re n.91 del 27 aprile 1921).

Accanto a queste denominazioni ufficiali ne esistono alcune legate alla tradizione popolare, riportate anche in qualche atto amministrativo, come la marina (termine tuttora vivo nel gergo locale), oppure la Marina Nostra, a significare l'appartenenza territoriale (un tempo) e insieme affettiva del lido prossimo, allo stesso modo con cui gli antichi romani consideravano Mare nostrum il Mediterraneo.

Il cambiamento totale e definitivo (non ce lo auguriamo) del toponimo è avvenuto nel 1938 ad opera del Comune di Bari, di cui la vecchia borgata Nojana era già da alcuni anni divenuta frazione.

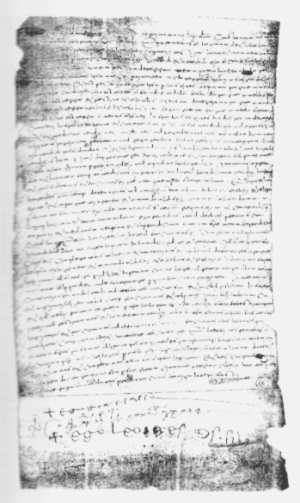

Doc. n°2 - La trascrizione latina del testo longobardo fatta da Nitto De Rossi-Nitti.

Data di luogo: Bari

Rogatario: Petrus cler. et not.

Descrizione: Taglio rettango.: alt. 0,53, larg. 0,25

Scrittura: Corsiva

Contenuto: Remedius, f. Jaquinti, da Bari, vende a Sicone, f. Simbardo, di Bari,un pezzo di terra nella localitÓ La Pellosa, pel prezzodi 5 soldi scefati.

Bibliogarafia: IneditaIn nomine domini nostri jesu crhisti. Septimo anno imperii domini Costantini Monomachi mense februario secunda indictione. Ego Remedius f. Jaquinti de civitate Bari. Qualiter presentia nobilium subscriptorum testium. bona enetim mea loluntate per fustem et per hanc cartulam venditionis vendidi et trdidi tibi Siconi f. Simbardo de hac civitate unam peciam de terram meam quam habeo ubi la pellosa dicitur subtus ipsa murice, pertinentem michi terram ipsam a supradicto genitori meo. Et est pecia de terra ipsa per has fines.de prima parte a medio pariete caditizzo est terra Sifandi f. Adelfi. de secunda a medio pariete est terra et pastino Kaloiohannis soceris sui. de tertia autem parte a medio limite est terra Ursonis f. Kalokuri. de quarta enim parte a medie signaide petre ficte est terra Simeonis fratris mei. Infra has autem fines his dicta pecia de terra cum transito et exito suo vendidi tibi ad transactum. Et ex ppredicta venditione nec michi nec ad heredes meos nec ad nullum hominem aliquam portionem reserbavimus requirendum. sed ut prelegitur in integrum illud tibi vendidi possidendum. et pro confirmanda atque staviliscendam tibi et tuis heredibus venditionemn istam, nunc de presente recepi exinde a te Siconi emptori solidi quinque aurei scefati boni. Finitum pretium quod exinde apud me habere dico. quatenus a presenti die et in antea semper tu predictus emptor et tui heredos iamdictam venditionem habeatis et possideatis et faciatis exinde omnia que vestra fuerit voluntas. Et ego et mei heredes omni tempore defensemus vobis venditionem istam ab omni debito et serbitio et relegatione et a parte uxore mea..et a mundoaldis eius quam et ab omni humana persona ut securiter exinde maneatis sine omni requisitione vel contradictione. Super hoc autem et bona mea voluntate, ego Remedius guadiam dedi tibi prenominato Siconi emptori mediatorem posui me ipsum et supradictum Simeonem fratem meum de predicta civitate Bari. Eo tinore, ut ego et mei heredes faciamus et compleamus tibi tuisque heredibus omnia ut supra legitur in iamdicto ordine et ratione. Quod si taliter facere et complere vobis noluerimus et non fuerimus exinde vobis defensores a parte de ipsa uxore mea et a mondoaldis eius et a debito et serbitio et ab omnibus ut supra legitur, vel si nos ipsi per quodlibet ingenium commobere vel retornare illam voluerimus aut aliquid exinde subtrarre per qualemcumque rationem. Ante omnia causatio nostra modis onmibus adversus vos vacua sit et nichil proficiat. insuper et viginti solidi pena vobis componere placitamus. et alii viginti solidi in dominico. et quod remelioratam peruerit per vestrum laborem ec nostra venditio omnia sub estimatione pretii vobis restituamus. et iamdictam venditionem vobis defensemus ab onmibus ut supra legitur. et taceamus adversus vos et tacere faciamus omnes homines qui [vobiscum] qualitercumque presumserint contendere vel causare. Et in eo tinore nos Remedius et Simeon fratres qui sumus abligatores atque mediatores qui tibi tuisque heredibus tribuimus licentiam pignerare nos et nostri heredes per omnia pignera legitima et illegitima sine calumnia donec faciamus et compleamus omnia ut supra legitur. Et hec cartula venditionis in supradicta ratione semper sit firma. Quam te Petrum clericum et notarium taliter scribere rogavimus intus predicta civitate Bari qui interfuisti.

† Ego Leo testis sum

†

† Ego Leo. tes. tis. sum.

† Ego Petrus testis sum.

Note

[1] Così è riportata in diverse carte geografiche veneziane di fine XVI secolo.

[2] In un documento notarile del 1049, conservato presso l'Archivio del Capitolo metropolitano di Bari, Pergamena n.23, leggiamo: « IN NOMINE DOMINI....EGO REMEDIUS F. JAQUINTI DE CIVITATE BARI....VENDIDI ET TRADITI TIBI SICONI F. SIMBARDO DE HAC CIVITATE UNA PECIAM DE TERRAM MEAM QUAM HABEO UBI LA PELLOSA DICITUR SUBTUS IPSA MURICE».

Traduzione:« Nel nome del SIgnore...io Remedio, figlio di Giacquinto della città di Bari...ho venduto e consegnato a te Simbardo, figlio di Sicone di questa città, un pezzo di terra che possiedo nel posto che si chiama La Pellosa , adiacente alla scogliera».

Ed ancora: C.D.B., vol1°, n° 7, A.D. 1086 (giugno, indizioneIX), dove si parla di...Alephantus, f. (=figlio) di Giovanni, di Bari, citato da suo zio Alephanto Clerico a pagare alcuni debiti contratti da suo padre, gli cede, per l'estinzione di essi, una "chiusurella" d'ulivi e una "corigia" (=striscia) di terra di sua proprietà in "Loco La Pelluso".

[3] Ciò avvenne nel 1754 con l'istituzione del del Catasto Onciario.

[4] Non siamo in grado di dimostrare questa ipotesi, né di valutare l'epoca in cui la località ha cominciato a chiamarsi in tale modo né a chi attribuire l'iniziativa.

[5] Questa denominazione, attribuita originariamente ed in modo specifico alla Torre appena costruita, al fine di individuarla geograficamente, finì, invece, per identificare effettivamente la zona di terreno comunale, all'epoca non ancora urbanizzato, su cui la stessa venne edificata.

[6] Cfr. la Delibera del Consiglio Comunale di Noicàttaro n°44 del & ottobre 1894, dove, a distanza di poche righe, l'amanuense incaricato alla sua redazione scrive dapprima Torre Pelosa e più avanti Torre Apelosa.

La Torre della Pelosa eretta dagli spagnuoli nel 1574 sul suolo comunale di Noja, oggi Noicàttaro

(dalla rivista Castellum, Roma, 1969/10).