|

FONDAZIONE DEL PRIMO REPARTO SCOUT CITTADINO

Dopo una serie d'incontri, proposte e consultazioni

con i relativi organi diocesani si decise di creare in Parrocchia

l'Associazione Scoutistica per dare ai ragazzi ed agli adolescenti

la possibilitą di esprimersi con gioia nella ricerca di Cristo nel

prossimo e nella natura, secondo lo spirito del fondatore dei Boy

Scouts (ragazzi esploratori) il generale inglese Sir.

Robert Baden Powell (1857 - 19941) Con l'istituzione di questo movimento

internazionale (1908), il generale Powell aveva voluto creare tra

i ragazzi una scuola di alto civismo al servizio dell'umanitą, mirando

in modo particolare alla loro educazione morale ed all'acquisizione

di una certa responsabilitą ed autonomia nelle vita libera a contatto

con la natura.

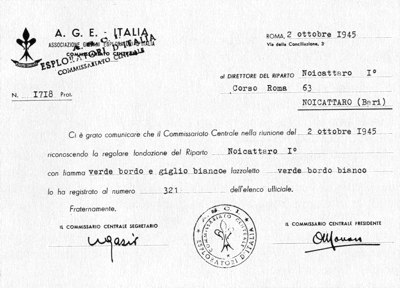

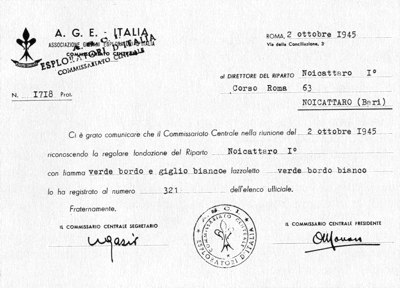

Nella nostra chiesa parrocchiale, sotto i migliori auspici di don

Servidio, mercoledģ 2 ottobre 1945 si costituģ ufficialmente il

primo Reparto A.S.C.I. (Associazione Scoutistica Cattolica Italiana)

nojano, che complessivamente formato da 35 membri, con a capo lo

stesso Arciprete nelle vesti di assistente spirituale.

A me fu data la carica di Direttore di reparto (responsabile giuridico

- morale ed organizzatore generale) ed in pił quella di Istruttore

dei Lupetti (ragazzi di etą compresa tra i 7 e gli 11 anni).

Pasquale Deflorio, che ora si trova in Germania, dove ha realizzato

il suo sogno di regista cinematografico, divenne , invece, Istruttore

(sotto l'aspetto tecnico, operativo e formativo) degli Esploratori

(ragazzi dai 12 anni in su).

I ragazzi, in tutto 32 , furono dunque divisi in due gruppi: i lupetti

e gli Esploratori, ognuno suddiviso in due squadriglie di otto elementi

ciascuna. Ogni squadriglia aveva come specifico emblema la testa

di un animale di bosco: quelle della volpe e della lepre erano rispettivamente

della prima e della seconda squadriglia Esploratori, quelle del

lupo bianco e del lupo rosso generalmente chiamate "Achela bianco"

e "Achela rosso", da cui il caratteristico grido "Aaaa --chčeee---laaaa!"

[31] , appartenevano

rispettivamente alla prima e seconda squadriglia lupetti.

|

All'interno di ogni squadriglia venne eletto un

capo: Franceschino Ardito e Gerardo Colucci (ora religioso carmelitano

a Napoli), rispettivamente nella prima e nella seconda squadriglia

Lupetti; Pasquale Dipierro (ora a Roma, dove entrņ nell'arma dei

Carabinieri) e Nino Tagarelli di Arcangelo (ora a Genova, dove si

trasferģ come insegnante), rispettivamente nella prima e seconda

squadriglia Esploratori. Trombettiere di Reparto fu nominato Michele

Pagiarulo, chiamato famigliarmente Lalino, che faceva parte degli

Esploratori. Questi, nonostante la grave menomazione di un braccio

[32], svolgeva il suo

compito in maniera encomiabile con una rustica tromba, che aveva

costruito con l'unica mano utilizzando dei vecchi pezzi di lamiera.

La divisa

Alla confezione di ben 34 divise attesero con

notevole impegno e maestria le Giovani di A.C. e Figlie di Maria,

tra cui in modo particolare Anna e Teresa Latrofa.

Le spese per il materiale, in gran parte acquistato dalla merceria

della sig.ra Loreta Masotti sita in Via Madre Chiesa, angolo Via

S. Giuseppe, vennero sostenute completamente dall'Arciprete don

Servidio.

La divisa uguale per tutti, era costituita da una saariana color

cahi e da un paio di calzoncini e di calzettoni dello stesso colore,

che, sotto il risvolto, all'altezza delle ginocchia ma con le estremitą

pendule e visibili, recavano tre nastrini colorati, identici a quelli

cuciti sull'omero sinistro.

Uno di essi aveva il colore distintivo della squadriglia: rosso

mattone: prima squadriglia, Esploratori, grigio: seconda squadriglia

Esploratori; bianco prima squadriglia Lupetti; rosso: seconda squadriglia

Lupetti.

I rimanenti colori il bianco ed il giallo, come la bandiera papale,

significavano l'appartenenza al comune reparto.

Intorno al collo un fazzolettone verde triangolare, che scendeva

sul petto a mo' di treccia, la quale, nella parte terminale, aveva

un nodo, che poteva sciogliersi solo dopo aver compiuto una buona

azione.

Il cappello, differente nel colore e nella forma a secondo dell'appartenenza

al gruppo degli Esploratori o a quello dei Lupetti, nei primi era

di feltro e di color cachi, a falda ampia circolare e calotta a

punta, mentre nei secondi era di comune stoffa verde, simile a quello

dei fantini, con il distintivo della squadriglia applicato sulla

fascia anteriore.

L'Istruttore degli Esploratori, sulla parte sinistra del suo cappello,,

aveva un giglio fiorentino arancione. Sul mio cappello, invece,

poiché nel contempo ricoprivo la carica di Direttore del Reparto

e quella di Istruttore dei Lupetti, avevo un giglio fiorentino bicolore

verde ed arancione, di cui il primo stava a rappresentare la carica

di Dirigente generale del Reparto.

Come calzari, tutti avevamo due scarponi adatti per le escursioni

boschive.

Ogni scout, infine, venne dotato di uno zainetto personale a spalla,

di un robusto bastone lungo un metro e mezzo e di una cordicella

di tre metri agganciata, sul lato destro, alla cinghia dei calzoncini,

opportunamente predisposta al pronto uso.

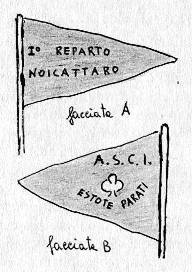

Il gagliardetto

Il gagliardetto del Reparto, fissato ad un'asta,

di cole verde bandiera e a forma triangolare, recava su un lato

la scritta: I Reparto Noicąttaro; su quello opposto il simbolo

nazionale dell'Associaziine un giglio bianco fiorentino con alla

base il motto latino "Estote parati", che significa "Siate pronti"

ad intervenire, pronti a captare i bisogni e le esigenze del prossimo

ed in alto la sigla "A.S.C.I." (Associazione Scoutistica Cattolica

Italiana).

Nelle uscite ufficiali, esso era portato dall'Istruttore degli Esploratori

.

I gagliardetti delle squadriglie di ugual forma e colore a quello

del Reparto, avevano semplicemente su una faccia il proprio simbolo

animalesco ed erano portati dai capi squadriglia.

Tutti i gagliardetti vennero ricamati e confezionati dalle abili

mani della sig.na Giuseppina Parisi (1904 - 1993), con la collaborazione

di alcune giovani di Azione Cattolica.

Cronaca di una "farfallata":

la prima uscita ufficiale.

Il 28 aprile del 2946 (era la domenica successiva

alla festa di S. Giorgio - 23 aprile -Patrono dei Boy Scouts, ed

anche la prima domenica dopo Pasqua), gli Esploratori e i lupetti

fecero la loro prima uscita ufficiale in divisa. Al mattino partecipammo

tutti in chiesa Madre ad una breve cerimonia religiosa e, per conservare

il ricordo dell'avvenimento, d'accordo con l'Arciprete decidemmo

di ritrovarci il pomeriggio per una foto ricordo presso le panchine

in pietra circondate dai pini, che si trovavano a due passi dal

ponte stradale sulla Lama, in Corso Roma.[33]

Pasquale Deflorio s'impegnņ a portare la macchina fotografica, una

cassettina a fuoco fisso, e Vito Pignataro (1924 - 1992) detto farfalla,

da cui il termine "farfallata" nel titolo del presente paragrafo

si prese l'incarico di acquistare, a suo dire, per il gruppo, un

rollino fotografico in bianco e nero da otto pose. Una volta radunati

nel punto stabilito, furono consegnate le mille lire del rollino

fotografico a Pignataro, il quale con Dipierro, a turno , provvide

a scattare quelle memorabili fotografie, che avrebbero dovuto serbare

per sempre il ricordo dell'avvenimento.

Ma i fatti non andarono cosģ. Alcuni si incaricarono, all'indomani,

di portare la macchina fotografica completa di rollino a Bari, in

Via Sparano, allo studio fotografico "F.lli Antonelli" per lo sviluppo.

Vi si ripresentarono un paio di giorni dopo per il ritiro delle

foto, ma ebbero l'amarissima sorpresa di sentirsi dire dal fotografo

Antonelli che, suo malgrado, gli avevano consegnato la macchina

fotografica con un rollino privo di pellicola.

In quel momento, in preda alla rabbia per l'inattesa notizia, pensarono

subito che il Farfalla ne aveva combinato una delle sue.

Pur essendo stato ripreso per il suo comportamento scorretto, Vito

Pignataro non mosse ciglio, anzi si vantņ delle sua bravata per

aver messo tutti nel sacco, per cui si ritenne inutile avanzargli

persino la proposta della restituzione delle mille lire da lui incassate

e mai spese per l'acquisto del rollino.

Dell'accaduto, don Servidio rimase molto sconcertato e dispiaciuto,

e, a malincuore, dovette proporre l'allontanamento di Vito Pignataro

dall'Associazione per almeno un mese, rinviando ad altro momento

la decisione della sua riammissione.

Per completezza di cronaca, ritengo opportuno ricordare che, pochi

giorni prima della nostra uscita ufficiale in divisa, diversi giovani,

non condividendo il carattere confessionale, cioč espressamente

cattolico del gruppo A.S.C.I. parrocchiale, ed essendo venuti in

contrasto con i suoi dirigenti, si erano distaccati da esso per

fondarne, in contrapposizione, uno di indirizzo laico denominato

C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani), all a

cui direzione si misero Ciro Abbruzzese, Francesco Latrofa e Nino

Tagarelli.

Questo episodio, comunque, non scoraggiņ pił di tanto don Servidio.

Che non coartava mai la volontą di alcuno.

Le attivitą di Reparto

e l'addestramento.

Nella sede di Via Madonna delle grazie, il Gruppo

A:S.C.I. coabitava con il gruppo dei Giovani di A.C., con il quale

trovava dei momenti di collaborazione nell'annuale allestimento

del presepe nella stessa e nel volontario lavoro di manutenzione

del vecchio basolato della stradina di accesso.

Ma, relativamente a quest'ultimo impegno, erano particolarmente

attivi e pił esperti i giovani Esploratori, i quali, nella riparazione

delle basole rotte, adoperavano un impasto di cemento misto a polvere

di pietra, che raccoglievano dal fondo stradale inghiaiato di Via

Mola [34], nei pressi

della cappellina della Provvidenza, alla periferia del paese, lą

dove, essendo la zona notoriamente depressionaria, quella si accumulava

per effetto dl trasporto dell'acqua piovana.

Questo servizio, gratuito e altamente civile, agevolava enormemente

sia le persone anziane del rione che le donne adulte di A.. C.,

che frequentavano talvolta la sede per le loro adunanze.

Il Reparto, per i suoi meriti e la perfetta organizzazione, si meritņ

la stima di don Servidio, che volle sempre i suoi scouts al proprio

fianco in divisa nella processione del "Corpus Domini" e nel precetto

a domicilio agli ammalati come scorta d'onore al SS.mo Sacramento

e per il servizio d'ordine.

Lo spirito dell'Associazione era racchiuso tutto nella caratteristica

forma di saluto, che due membri si scambiavano al momento dell'incontro:

dopo essersi data la mano sinistra con i mignoli incrociati, ognuno

sollevava il braccio destro ad angolo retto, con l'avambraccio puntato

verticalmente al cielo; quindi, con il pollice e l'indice della

relativa mano uniti e le restanti tre dita spiegate verso l'alto,

a significare l'accettazione delle tre norme dell'A.S.C.I.[35],

pronunciava contemporaneamente, in una voce , il nome del protettore:

S. Giorgio.

Per motivi legati all'andamento climatico, l'addestramento specifico

dei giovani Esploratori a contatto diretto con la natura, secondo

il manuale dell'Associazione, avveniva nei mesi estivi e tardo primaverili,

con cadenza domenicale. Durante le vacanze scolastiche estive, anche

di giovedģ. Negli altri mesi dell'anno e, comunque, quando il tempo

non era bello, il raduno delle squadriglie, limitato alla mattinata

della domenica, avveniva presso la scuola del Carmine nell'aula

grande del maestro Angelo Didonna (1892 - 1974), alla quale si accedeva

da Via Telegrafo, dove si teneva una piccola discussione teorica,

indi si passava nell'attigua palestra interna all'aperto, per l'esercitazione

pratica.

Le escursioni campestri duravano solitamente dall'alba al tramonto

del sole, nelle domeniche in cui naturalmente si decideva di compierle.

L'appuntamento di primo mattino, gli esploratori, gią in divisa

se lo davano in chiesa Madre, dove partecipavano alla prima messa

della giornata, volgarmente detta "della campana" (alle ore 4, secondo

il calendario estivo, d'inverno, si posticipava di un'ora ).

Al termine della celebrazione, passavano dalla vicina sede di Via

Madonna delle Grazie a prendere gli oggetti personali in dotazione

(zainetto, corda e bastone) e, provvisti di cibo sufficiente preparato

in famiglia per la colazione ed il pranzo a sacco [36]

si avviavano alla spicciolata, a piedi, secondo le direttive del

loro Istruttore Pasquale Deflorio, al posto del raduno: normalmente

quello spiazzo (ora scomparso) a sinistra del ponte stradale, che

si incontra sulla provinciale per Casamassima appena fuori del paese,

costruito cura dell'Amministrazione Provinciale nel 1957.

Qui solitamente, quando di rado si decideva di non effettuare alcuna

escursione istruttiva nei dintorni, si rimaneva fino a tarda sera.

Riuniti intorno ad un piccolo falņ; altrimenti la giornata si concludeva

al tramonto del sole.

Sul posto di convegno venivano piantate delle tende, mentre i cuochi,

uno per squadriglia, si davano da fare per accendere il fuoco con

un solo fiammifero consegnato dall'Istruttore e preparare un modesto

pranzo per tutti (solo il primo piatto: generalmente pasta con sugo

di pomodoro); gli altri ascoltavano l'Istruttore, che li ammaestrava

brevemente sull'uso del bastone e della cordicella, sui vari nodi

da eseguire con questa, a secondo delle circostanze, e sul comportamento

da tenere durante le escursioni campestri.

Subito dopo, lasciato a guardia del campo un Esploratore, le due

squadriglie, separatamente, partivano per una prima battuta escursionistica.

Entrambe, seguendo piste diverse, erano tenute a lasciare dei segni

convenzionali lungo il proprio percorso, che al ritorno, doveva

essere scambiato. Ciņ per imparare a leggere i segni altrui.

Tale esercitazione era assai utile per l'orientamento in zone sconosciute

per la possibilitą di scoprire, specie lungo le lame locali, ruderi,

casette e sentieri antichi. Per le ore 12,30 - 13,00 si ritornava

alla base per consumare insieme il pranzo; quindi si ripartiva,

per altre poche ore, ad esplorare la natura circostante, che costituiva

il principale obiettivo delle varie escursioni, durante l quali

si aveva la possibilitą di raccogliere, per poi catalogarle in apposite

schede, le numerose varietą di erbe e piante selvatiche scoperte

in modo particolare sul letto delle lame, che circa cinquant'anni

fa si presentavano ancora intatte e ricoperte di vegetazione spontanea.

Era un modo per scoprire ed apprezzare la natura creata dalla bontą

divina. Con una preparazione adeguata, dovendo spesso affrontare

luoghi impervi e scoscesi [37],

furono esplorate le lame pił importanti del territorio nojano, sconfinando

nei territori di Rutigliano e di Casamassima e toccando anche i

limiti territoriali di Turi, per raggiungere i quali si percorrevano

6 - 7 km., in tal caso non si tornava pił al primo luogo di appuntamento,

ma si stabilivano tappe intermedie, senza piantare tende in alcun

posto. Il cibo si consumava lungo il percorso per guadagnare tempo.

Terminata l'escursione (intorno alla 17 - 18), le due squadriglie,

alla presenza dell'Istruttore, tenevano la propria relazione sulla

esperienza giornaliera fatta. Seguiva uno scambio di opinioni. Quindi,

fatta una preghiera comune di ringraziamento a Dio per la bella

giornata trascorsa in mezzo alla natura, si toglieva il campo e

si scioglievano le squadriglie.

Rientrando a casa, ogni Esploratore scioglieva il nodo al proprio

fazzolettone. Dio aveva gią letto e registrato quanto fatto da ognuno

di buono. L'addestramento dei Lupetti, data la minore etą dei componenti,

avveniva solo nella mattinata della domenica terminava al massimo

alle ore 12,30.

I loro genitori, infatti, ci tenevano ad averli in casa per l'ora

di pranzo.

Dopo una serie dilezioni tecniche teoriche tenute dal loro Istruttore

nella palestra della scuola del Carmine, essi venivano condotti

sui sentieri battuti dagli Esploratori per una esperienza pił diretta:

una specie di iniziazione alla vita di scouts.

Lo "Jamboree" di Bari

e la giornata "Pro seminario" di Triggiano

Nell'agosto 1946 l'intero Reparto, composto dalle

due squadriglie Lupetti e dalle due degli Esploratori, partecipņ

ad uno jamboree diocesano (raduno di scouts) che si tenne a Bari

nella villa diocesana di Via Amendola.

Qui, alla presenza dell'Arcivescovo mons. Marcello Mimmi dei dirigenti

nazionali e diocesani dell'A.S.C.I. , diede un piccolo saggio delle

esperienze acquisite, che fu molto applaudito ed apprezzato.

I Lupetti eseguirono dei giochi da manuale, mentre i giovani Esploratori

si esibirono lodevolmente nella costruzione di un ponticello sospeso

tra due grossi pini, impiegando funi e bastoni della dotazione personale.

Fu un memorabile incontro, che affratellņ tutti i Reparti A.S.C.I.

presenti della diocesi barese, offrendo l'occasione di un utilissimo,

reciproco scambio di idee e di esperienze. Peccato che, con la mia

partenza da Noicąttaro per motivi di lavoro, la nostra Associazione

scoutistica si sciolse nel 1947, dopo appena due anni di attivitą.

Qualche mese dopo lo Jamborree di Bari, nello stesso anno, la G.

M. di A.C. di Noicąttaro partecipņ a Triggiano con l'A.C. del luogo,

di cui era presidente il dott. Contesi (gią Contacessi), alla tradizionale

giornata "pro seminario", mettendo su, in collaborazione, un piccolo

spettacolo, che fu dato nel piazzale retrostante dell'ospedale provinciale

Fallacara (allora di pertinenza dell'O.N.A.R.M.O).

Esso consistette in una serie di scenette comiche e di canti, tra

i quali l'applauditissima barcarola Santo di Mira, eseguita dal

gruppo nojano, che fu accompagnato alla fisarmonica dal nostro Esploratore

Nicola Masotti [38].

Allo spettacolo era presente l'arcivescovo di Bari, mons Mimmi.

A conclusione del programma, su mio invito, Michele Pagliarulo,

del gruppo Esploratori [39],

prese un cappello da esploratore e attese che il suo Direttore,

cioč il sottoscritto dicesse ai presenti: "Signori, questa č la

sorpresa, cui avevo accennato all'inizio, ideata dai Giovani Esploratori

di Noicąttaro. Adesso girerą tra voi con un cappello l'Esploratore

Michele Pagliarulo, perché ognuno possa fare spontaneamente la sua

piccola offerta per il seminario".

L'Arcivescovo diede per primo l'esempio, facendo la sua offerta.

Fu raccolta una discreta somma e, come ringraziamento, gli Esploratori

nojani concessero al generoso pubblico la replica del canto Santo

di Mira.

La gradita visita degli

Esploratori a don Peppino a Torre a Mare.

Una domenica di primavera del 1946, prima di Pasqua,

quando il gruppo era ancor compatto e non era ancora avvenuta la

prima uscita ufficiale in divisa, visto il bel tempo, gli Esploratori

decisero di trascorrere la giornata al mare. Intanto avevano avvertito

don Peppino Ardito che avrebbero partecipato nella sua parrocchia

di Torre a Mare [40]

alla Messa delle ore 10, animandola con il canto gregoriano. Avevamo

stabilito, di comune accordo, di raggiungere Torre a Mare attraverso

i sentieri costeggianti le lame, che non fossero, perņ, strade principali,

si fissņ la partenza da Noicąttaro intorno alle ore 4 del mattino.

La Masseria di Macario (contrada agricola S. Vincenzo), scelta come

prima tappa intermedia e quindi definita come "Campo n.1", doveva

essere raggiunta da entrambe le squadrilgie, che avena preferito

seguire itinerari diversi, l'una a destra e l'altra a sinistra del

greto del torrente Giotta (o Giotti)

[41], entro le ore 8.

Insieme all'Istruttore Deflorio, io seguii, invece, proprio il letto

del trorrente, su cui dappertutto spuntavano erbette e fiori d'ogni

specie, che sembravano lodare Dio con il loro profumo e la loro

bellezza, rendendo indescrivibile la gioia di questo nostro contatto

diretto con la natura.

L'aria del primo mattino, fresca e impregnata dell'odore della resina

degli alberi e dell'erba della pietraia, tra la natura selvaggia

e incontaminata, giovava ai nostri polmoni. Ad un tratto vedemmo

scappare a gran velocitą davanti ai nostri piedi una coppia di lepri.

Nelle vicinanze, nascosta in una sterpaglia, c'era una nidiata di

piccoli, che accarezzammo teneramente prima di proseguire.

Quando tutti ebbero raggiunto la Masseria Macario ciascuna squadriglia

descrisse all'Istruttore il percorso seguito ed i vari segni lasciati

nei posti ritenuti pił interessanti e noti. Di qui ci spostammo

sulla provinciale n.57, la "Noicąttaro - Torre a Mare", all'epoca

non ancora asfaltata e impolverata, per raggiungere, non pił separatamente,

la meta prevista alla partenza: Torre a Mare.

Durante il tragitto ci imbattemmo in numerosi piccoli rettili, come

vipere, serpi nere e cervoni, tipici delle nostre zone, che di volta

in volta offrirono all'Istruttore lo spunto per spiegare agli stessi

come comportarsi, specialmente con le vipere.

A Torre a Mare, nella nuova "Piazza Abba Garima" (localitą Fontana

nuova), stabilimmo il "Campo n.2", fissando nel terreno il gagliardetto

di Reparto. Come sede operativa, per la preparazione del pranzo

da parte degli addetti, fu presa la casa di mia madre, sita nell'ambito

della Piazza.

Alle ore 10 in punto fummo tutti nella chiesa di S. Nicola per la

Messa, che don Peppino Ardito, attendendoci con grande entusiasmo,

si apprestava a celebrare. Il nostro Esploratore Nicola Masotti

si sedette dietro l'armonium per accompagnare i canti. Durante l'omelia,

don Peppino colse l'occasione per ringraziare i suoi giovani compaesani

della loro visita, aggiungendo, con una nota di nostalgia ed insieme

di compiacimento, che la madrepatria Noja - Noicąttaro, nonostante

la recente separazione territoriale, non si era dimenticata dei

fratelli di Torrepelosa [42].

Infine, rivolto a tutti i presenti, con gli occhi socchiusi e con

tono altamente profetico, esplose con questo auspicio: "io sono

ardito come il mio cognome, cosģ com'č inciso nel marmo sito sulla

parete in fondo alla chiesa [43],

per cui con tutto l'ardore che sento nel cuore rivolgo a Dio l'accorato

appello mi conceda la grazia di assaporare la gioia del ritorno

alla madrepatria, territorio che fu dei nostri antenati".

Al termine della Messa ci salutammo calorosamente con lui e facemmo

ritorno al "Campo n.2", dal quale ci spostammo poi nella sede operativa

per la consumazione del pranzo, alla cui preparazione aveva preso

parte l'amico conosciuto col soprannome di "Céime d cąole". I pasti

furono consumati in allegria, né mancarono episodi divertenti, come

quello che vide Franco Latrofa, Ciro Abbruzzese ed i soliti bricconi

di gruppo assalire letteralmente l'albero dei fioroni, ornamento

dell'attiguo giardino della casa, per coglierne i frutti pił o meno

maturi. Terminato il pranzo, ci fu un po' di tempo libero per tutti

fino al tramonto.

Quando si udģ il richiamo dell'adunata del nostro validissimo trombettiere

Pagliarulo, ci riunimmo tutti attorno al gagliardetto elevata a

Dio una comune preghiera di ringraziamento, si riprese la via del

ritorno seguendo i margini della strada provinciale.

|

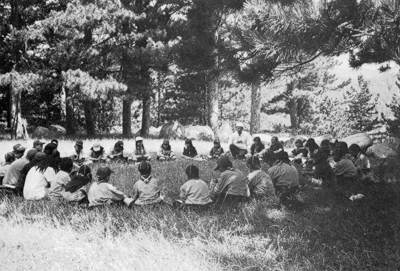

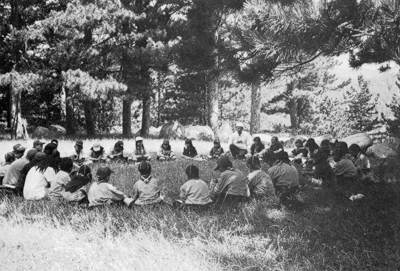

Nella foto

l'Autore partecipa alla riunione di un gruppo di scouts cosentino

nel bosco del villaggio Palumbo (sila Piccola)

|

Note

[31]

Probabilmente dal greco "achilykos:

lupo terribile

[32] Aveva

perduto l'arto in un incidente occorsogli nell'officina di riparazione

auto della ditta Guarini - G.M. Pannarale e D. Pesce (locali Divella,

oggi Stangarone, su Corso Roma) Ogni possibile complicazione fu

scongiurata dal tempestivo intervento del prof. dott. D. Divella.

[33] Le

panchine erano state installate da poco dal Comune di Noicąttaro

in seguito all'ampliamento di Corso Roma, in prossimitą del ponte

stradale operato dall'Amministrazione provinciale. All'epoca, la

provinciale per Bari iniziava dall'Osso: cosģ in gergo nojano il

limite comunale disegnato con basole in pietra di traverso sulla

strada, ora scomparso sotto l'asfalto, che congiungeva l'attuale

imbocco di Via Vecchia Casamassima con il marciapiede antistante

l'abitazione di Gioacchino Gambatesa, civico 93, in Corso Roma.

[34] All'epoca

(intorno agli anni'940), le principali Vie d'uscita da Noicąttaro

erano ricoperte di vricc, cioč di ghiaia, che il continuo passaggio

dei traini e dei carri ippotrainati frantumava fino a ridurla in

polvere biancastra, la cosidetta "polvere della via nuova", che

i nostri contadini usavano nel trattamento degli ulivi.

[35] Le

tre regole fondamentali dell'Associazione erano la Responsbilitą,

la Vita libera a contatto con la natura e la Bontą.

[36] Immancabili tra gli

altri semplici alimenti, pane e frittata fichi secchi farciti di

mandorle (i ghiakčune).

[37] Una delle esercitazioni

pił importanti consisteva nell'attraversamento in senso trasversale

del letto della lama, aggrappandosi con mani e piedi ad una robusta

corda tesa tra due alberi di opposta sponda.

[38] I

giovani erano stati preparati da Mimģ Ciavarella, gią rientrato

a casa a guerra finita.

[39]

I giovani Scouts erano in gran parte iscritti nelle liste di A.C.,

cosģ come io stesso ricoprivo nel contempo la carica di Presidente

di A.C. e di Direttore del Reparto A.S.C.I.

[40] D. Peppino, originario

di Noicąttaro (vi era nato nel 1877), fu il primo parroco della

parrocchia di S. Nicola in Noicąttaro sita nella sua borgata di

Torre Pelosa, che a seguito di aggregazione di essa a Bari divenne

Torre a Mare, dove morģ nel 1970.

[41]

Per poter imboccare la cosiddetta Lama Giotta, bisognava prendere

dal paese la strada vicinale S. Vincenzo e attraversare la Lama

dell'Angelo

[42] Torrepelosa,

per un ignobile quanto mai ingiusto decreto reale voluto dai fascisti,

nel 1934 veniva strappata a Noicąttaro ed annessa a Bari. Quattro

anni dopo, gli stessi amministratori baresi ne chiesero ed ottennero

dal Governo di Roma anche la mutazione dell'antico toponimo in quello

attuale di Torre a Mare.

[43] Don Peppino si riferiva

alla lapide commemorativa, tuttora esistente, dell'inaugurazione

dell'attuale chiesa parrocchiale (19 settembre1940), in calce alla

quale, in qualitą di Parroco, č inciso il suo Cognome.

|