|

NOVEMBRE: L'OTTAVARIO DEI DEFUNTI

Ben poco è rimasto oggi delle antiche usanze. Allora

si era più semplici devoti verso i cari defunti, mentre oggi si

è terribilmente condizionati dalla smania di gareggiare per dimostrare

la propria agiatezza rispetto agli altri nel costruire i cosidetti

gentilizi.

E già, noi non potevamo pensare a far costruire un manufatto di

classe per contenere i resti mortali dei nostri cari eravamo poveri

(non di Fede, però).

La poesia "A livella" di Antonio de Curtis, alias Totò, non deve

essere mai dimenticata, se vogliamo veramente l'affratellamento.

Il rituale della commemorazione dei defunti, a quel tempo, iniziava

con una processione serale, che si svolgeva l'ultimo giorno di ottobre.

Tutto il Clero locale, con la partecipazione della confraternita

della Madonna della Lama, si riuniva nella chiesa dell'Immacolata.

Di qui, mentre le campane della chiesa Madre scandivano i rintocchi

specifici della circostanza, cosa che a me, piccolo ignorante, provocava

molta emozione, il sacro corteo si muoveva per fare il giro del

paese, raccogliendo offerte da destinare alla celebrazione di Sante

Messe in suffragio di tutti i defunti del paese, in particolare

di quelli periti durante l calamità pestilenziale del 1816. Contemporaneamente

prendevano a girare per il paese (locali pubblici: bar, circoli

associativi ecc.) alcuni confratelli della Madonna della Lama col

cappuccio bianco sul viso, i quali avevano nella mano sinistra un

teschio di legno (come salvadanaio) per la raccolta delle offerte

e nella mano destra un campanello per il richiamo. Non saprei proprio

immaginare quale reazione o emozione proverebbero le nuove generazioni

al suono di quei mesti rintocchi.

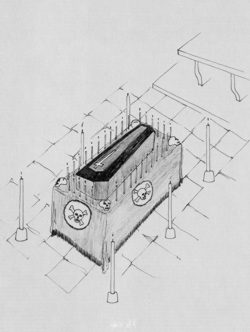

Di tutto ciò non è rimasta alcuna traccia, come anche di quanto

mi accingo a raccontare in merito. In chiesa Madre veniva allestito

un catafalco (vedi disegno) quasi al centro della navata centrale,

circondato da numerose candele di tutte le grandezze.

Per otto giorni al mattino, dopo la messa, e la sera, dopo la recita

comunitaria del Santo Rosario in suffragio dei defunti, si svolgeva

una funzione specifica.

L'organista, il maestro Nicola Laudadio (1869 - 1952) [16],

cantava il Libera me Domine. Il Sacerdote, indossati cotta e piviale,

e, assistito da un luigino, che in una mano teneva il secchiello

dell'acqua santa con l'aspersorio e nell'altra reggeva il turibolo

e la navetta contenente l'incenso, si portava presso il catafalco

(si trattava di una semplice impalcatura di legno coperta da un

drappo nero, su cui era sistemata simbolicamente un bara vuota)

allestito in mezzo al corridoio principale della navata principale.

Quando l'organista terminava il canto gregoriano del Libera me Domine,

egli leggeva il rituale Oremus e intonava il canto gregoriano del

Pater noster e, mentre quello continuava questo canto, incensava

il catafalco e lo aspergeva con l'acqua santa.

A questo punto Ciccio il sacrestano, o chi per lui, provvedeva a

suonare le campane a "martello" (a morto). A conclusione di questo

cerimoniale, mentre il Sacerdote officiante e il luigino guadagnavano

processionalmente la sacrestia, l'organista intonava il canto finale

de': La Pace dei Santi…., che era eseguito dall'assemblea dei fedeli

visibilmente commossa.

Nella chiesa della Madonna delle Lama, l'ottavario dei defunti veniva

celebrato in maniera più ampia. Il catafalco era di dimensioni maggiori

e addobbato con panni neri d'occasione. Le candele, a centinaia,

erano sistemate tutt'intorno e sopra il catafalco ; ai quattro angoli

venivano messi quattro teschi di legno per le offerte.

La funzione assumeva un tono devozionale particolare in quanto si

svolgeva di primissimo mattino, ma il cerimoniale era identico a

quello della chiesa Madre.

Il giorno della Commemorazione dei defunti, poi, nell'ossario del

cimitero cittadino veniva celebrata da don Vito Sisto la messa per

tutti i defunti del paese.

Il becchino Francesco Cappelli (1877 - 1951) fungeva da chierichetto.

La popolazione partecipava numerosa, anche se l'ora era molto scomoda:

alla "campana", cioè alla 5 del mattino. Le Autorità civili andavano

al cimitero in corteo nel pomeriggio per deporre nel sacrario dei

caduti in guerra una corona di alloro.

All'epoca il detto manufatto era sito al centro dei quattro scomparti

del cimitero. Dal primo novembre e per una settimana intera, Via

Garibaldi (ora Corso Roma) era molto battuta per il via vai di cittadini

che si recavano al camposanto a deporre sulla tomba dei loro congiunti

una foto degli stessi, un cerotto e possibilmente qualche fiore

di produzione propria. La foto serviva ai parenti del sepolto per

individuare il posto ove era tumulato il proprio caro.

Giovanni Climaco e i figli di Rocco Sorino (il "mutilato") facevano

la spola tra il ponte sulla lama ed il cimitero con un canestro

pieno di cerottini tenuto sul basso petto e agganciato al collo

con uno spago e gridavano: "Cerotti che bei cerotti".

In ogni casa, la sera del primo novembre, le mamme, prima di andare

a dormire, preparavano il tavolo da pranzo con una tovaglietta bianca

di bucato, un bicchiere d'acqua, una lampada ad olio e della frutta

fresca e secca.

Le nonne ci raccontavano che in quella notte tutti i cari defunti

in ispirito, venivano processionalmente in paese.

Ognuno entrava nella propria abitazione, si sedeva a tavola, mangiava

(simbolicamente) quello che voleva. Indi tornava insieme agli altri,

sempre in processione, al luogo di partenza. Idiozie? Comunque quelle

idiozie, per qualche giorno, servivano a mantenerci reciprocamente

un po' più buoni.

A tanto contribuivano, anche, dei suonatori di fisarmoniche del

tempo (organetti), i quali andavano in giro per il paese a questuare,

suonando e cantando il Dies irae.

Costoro precedevano gli zampognari, che arrivano non molto tempo

dopo a rammentarci l'avvicinarsi di un avvenimento più grande: il

Santo Natale. Cose d'altri tempi?

Infatti, tutte queste cose sono ritenute lontanissime, come le stelle

del cielo, dalle nostre preoccupazioni giornaliere.

È opportuno, però, che per un solo minuto, durante la nostra vita,

ci si fermi a riflettere sul contenuto della cennata lirica di Totò

con una buona dose di coraggio.

Per il vero cattolico, la buona dose di coraggio è nelle prole finali

del sigillo della propria Fede: il Credo, e nelle parole del Salterio

della messa dei defunti: "Vita mutatur, non tollitur" (La vita non

è tolta, ma trasformata).

[16] Il

maestro N. Laudadio, esperto suonatore d'organo, avviava al canto

gregoriano gli scolari della V^ elementare, con Il Pange lingua,

era il canto liturgico cui teneva molto.

|